aus e-mail von Doris Pumphrey, 26. Januar 2025, 16:25 Uhr

Berliner Zeitung 26.1.2025

<https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/staatsnaehe-von-journalisten-der-oerr-schaufelt-sich-damit-sein-eigenes-grab-li.2290970>

*Staatsnähe von Journalisten: „Der ÖRR schaufelt sich damit sein eigenes

Grab“

*

/Ein Buch sorgt für Aufsehen: In „Inside Tagesschau“, vor wenigen Tagen

erschienen, rechnet der Journalist Alexander Teske mit der wichtigsten

Nachrichtensendung des Landes ab. Teske, 53, in Leipzig geboren, hat

sechs Jahre als Planer für die „Tagesschau“ gearbeitet. Die erste

Auflage des Buches, das sofort die Bestsellerlisten eroberte, ist

bereits vergriffen.

Wir dokumentieren hier das Kapitel, in dem der Autor die zweifelhafte

Nähe zwischen Journalisten und Politikern beleuchtet: „Von den Medien in

die Politik – und zurück“.

/

„Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung

ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der

Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer

Angebote zu berücksichtigen“, heißt es im Gesetz zum Staatsvertrag zur

Modernisierung der Medienordnung in Deutschland vom 8. September 2020.

Tun sie das wirklich? Ich scrolle am 18. Januar 2023 die

/tagesschau.de/-Seite durch. Das mache ich häufig zu Dienstbeginn der

Frühschicht. Erst einmal einen Überblick verschaffen. Danach sind die

Konkurrenzseiten dran: /Spiegel, Bild, Süddeutsche. Deutschlandfunk

/habe ich schon seit dem Aufstehen eine Stunde gehört.

Ich stoße auf eine „Analyse“ vom Vorabend. Michael Stempfle lobt darin

Boris Pistorius. Der Innenminister Niedersachsens mit SPD-Parteibuch

soll neuer Bundesverteidigungsminister werden. Die Dachzeile ist

ungewöhnlich: „Der Niedersachse ist ein Vollblutpolitiker und was er

tut, hat er sich gut überlegt.“

Im Text heißt es weiter, Pistorius sei ein Politiker-Typus „der anpackt

– mit einem sicheren Gespür für Themen und für pragmatische Lösungen“,

seine „Stimme hat Gewicht“, er sei „schlagfertig“, „selbstbewusst,

ehrgeizig“, „durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig“ sowie

„hartnäckig, wenn es um die Sache geht“ und „mit den großen Themen

vertraut“, kurz: für das Amt „hervorragend geeignet“. Der

Erwartungsdruck auf Pistorius sei zwar hoch, findet Stempfle, „und doch

dürften alle vorgewarnt sein, denn Pistorius weiß sich einzuarbeiten und

sich zu verteidigen“.

Im Hauptstadtstudio der /ARD /ist Stempfle für die innere Sicherheit

zuständig. Schon seit fast zehn Jahren. Dies verstößt gegen die

Gepflogenheiten. Korrespondenten werden von ihren Haussendern für einen

begrenzten Zeitraum entsandt. Es gilt drei plus zwei. Bedeutet: Der

Redakteur bekommt einen Vertrag für drei Jahre, der noch einmal um zwei

Jahre verlängert werden kann. Dann ist Schluss und man muss aus Berlin

wieder zurück zum Heimatsender.

Dies soll eine zu große Nähe zu Politikern verhindern. Denn man sieht

sich beinahe täglich. Es besteht die Gefahr, dass Redakteure sich selbst

als Teil des politischen Systems verstehen, ihre persönlichen

Beziehungen sie milde über die Akteure im Regierungsbezirk urteilen

lassen und sich ihr Blick auf Verfehlungen trübt.

Immer wieder verstößt die /ARD /gegen ihre Regeln. So berichtete der

/MDR/-Redakteur Tim Herden über 20 Jahre aus dem Hauptstadtstudio.

Kritische Distanz zu halten ist da nicht einfach. Später wurde Herden

Landesfunkhausdirektor in Sachsen-Anhalt.

Fünf Tage später gibt es morgens nur ein Thema bei /ARD-aktuell. /„Hast

du schon gehört? Michael Stempfle wird neuer Sprecher von Pistorius!“,

werde ich begrüßt. „Ach, das ist ja eine Überraschung. Aber auch nicht

ungewöhnlich. Was wird jetzt aus Thiels?“

Schon der bisherige Sprecher im Bundesverteidigungsministeriumkam aus

dem /ARD/-Hauptstadtstudio. Christian Thiels war Chef vom Dienst bei den

Tagesthemen und berichtete wie Stempfle für den /SWR /aus Berlin für das

Erste. Sein Spezialgebiet war die Verteidigung. Dann diente er erst

Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Christine Lamprecht als Sprecher.

Auch in der Konferenz um 10.30 Uhr ist die Personalie Stempfle Thema.

Vor allem seine „Analyse“ erscheint in einem neuen Licht. Die Reaktionen

außerhalb des Hauses sind entsprechend. So schreibt der Medienkritiker

Stefan Niggemeier auf Twitter: „In der vergangenen Woche hatte er bei

der ‚Tagesschau‘ schon eine Liebeserklärung an den neuen

Verteidigungsminister veröffentlicht. Wie schafft es so ein Text bei der

Tagesschau durch die Qualitätskontrolle?“

Ich denke: „Qualitätskontrolle? Welche Qualitätskontrolle?“ Der

Medienjournalist Marvin Schade verweist auf die „Analyse“ mit dem

Kommentar: „Sowas lässt solche Wechsel noch bitterer aussehen, als sie

ohnehin sind.“ Der /RBB/-Kollege Hanno Christ empfindet ähnlich:

„Einfach nur peinlich. Sage ich als /ARD/-Journalist. Geht gar nicht.“

Eine X-Userin stimmt in die Kritik ein: „Diese Kungelei zwischen Politik

und Medien ist ein Sargnagel der Demokratie.“ Ein weiterer X-User

richtet die Frage an die Tagesschau: „Wenn ein ARD-Journalist erst ein

gefälliges Stück über den designierten Verteidigungsminister schreibt

und dann dessen Sprecher wird, habt Ihr da kein Magengrummeln?“

Haben wir. Nach kurzer Diskussion, wie wir damit umgehen sollen,

schreiben wir unter den Artikel: „Anmerkung der Redaktion: Michael

Stempfle war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes (17.

Januar 2023) Korrespondent im /ARD/-Hauptstadtstudio. Seit dem 23.

Januar 2023 ist bekannt, dass er als Sprecher in das

Verteidigungsministerium wechselt.“

Wer das Bewerbungsschreiben Stempfles an Pistorius heute noch einmal

nachlesen möchte, sucht es vergeblich. Die /Tagesschau /hat den Link

deaktiviert. Abgesehen von dieser Löschaktion spuckt das Archiv von

/tagesschau/./de /unter dem Suchwort „Stempfle“ 60 Meldungen und 427

Videos aus, die vor seinem Wechsel entstanden. Stempfle war also nicht

irgendwer, sondern eine tragende Säule in der Berichterstattung der

/Tagesschau/.

*Boris Pistorius und die Stempfle-Affäre

*

So fragt denn auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer auf X:

„Kürzlich noch überschwänglich Boris Pistorius bejubelt und schon wird

Stempfle sein Sprecher. Sicherlich klärt uns Stempfle auf, ob das

Jobangebot zum Zeitpunkt des Kommentars schon vorlag!?“

Stempfle verteidigt sich im Medienmagazin /DWDL/. Das Gespräch mit

Pistorius habe am Donnerstagabend stattgefunden. Den Artikel habe er

zuvor geschrieben, er sei am Donnerstag um 18.48 Uhr online gegangen. Am

Samstag sei er dann eingestellt worden. Am Montag habe er die /ARD

/informiert.

Demnach wäre das sehr schnell gegangen. Meine Erfahrungen mit

Personalentscheidungen innerhalb der /ARD/: Sie dauern Wochen, manchmal

länger. Als ich beim /MDR /meinen ersten Arbeitstag als festangestellter

Redakteur hatte, lag noch nicht einmal ein unterschriebener

Arbeitsvertrag vor, obwohl mein Bewerbungsgespräch Monate zurücklag.

Auch mein Wechsel zur /Tagesschau /wurde ein halbes Jahr zuvor eingefädelt.

Stempfle hat den fraglichen Artikel am 17. Januar geschrieben, am 19.

Januar soll er das Angebot bekommen haben, am 23. Januar hat er die /ARD

/informiert und noch am selben Tag auf X seinen Profiltext geändert. Er

sei jetzt Sprecher von Pistorius und nicht mehr /ARD/-Journalist. Und

ich dachte immer: Es gibt Kündigungsfristen, an die sich jeder zu halten

hat?

Stempfle ist ein Beispiel. Schon zu /MDR/-Zeiten sah ich reihenweise

Kollegen in Dresden in die Landespolitik wechseln. Sie tauschten ihren

Schreibtisch in der Redaktion gegen einen im Ministerium. Florian

Schäfer wurde Sprecher des FDP-geführten Wirtschaftsministeriums, Frank

Wend Pressechef im CDU-geleiteten Innenministerium und Annett Hofmann

bekam den Posten als Pressesprecherin im Ministerium für Wissenschaft

und Kunst, ehe sie später den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer

heiratete.

In meiner Zeit im Hauptstadtstudio staunte ich immer, wie oft Kollegen

des /Bayerischen Rundfunks /Sprecher in CSU-Ministerien wurden. Gern im

Bundesverkehrsministerium. Oft waren die Kollegen sehr jung. Wie

Sebastian Rudolph. Mit 32 beförderte Peter Ramsauer ihn zu seinem

Sprecher und zum Leiter der Kommunikationsabteilung des

Bundesverkehrsministeriums.

*Steffen Seibert: Vom ZDF-Journalisten zum Regierungssprecher

*Oft sind die Fälle prominenter. Wie der von Steffen Seibert. 21 Jahre

berichtete er für das /ZDF/, moderierte zuletzt drei Jahre lang das

/heute journal/, ehe er 2010 Regierungssprecher Angela Merkels wurde.

Sinnigerweise übernahm er das Amt von Ulrich Wilhelm. Der hatte 1983 bis

1990 als freier Mitarbeiter für den Hörfunk und das Fernsehen des

/Bayerischen Rundfunks /gearbeitet, bevor er ins Pressereferat des

bayerischen Innenministeriums wechselte. Über die Station Pressechef der

Staatskanzlei von Edmund Stoiber wechselte er 2005 als

Regierungssprecher von Bundeskanzlerin Merkel und damit als verbeamteter

Staatssekretär nach Berlin. Und kehrte nach dem Antritt von Seibert zum

BR zurück: als Intendant.

Wellen schlug auch der Fall von Ulrike Demmer. Sie begann als freie

Journalistin für /ZDF/, /RBB/, /Spiegel /und /Focus/, bevor sie das

Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland leitete. 2016 wurde

sie auf Vorschlag von Sigmar Gabriel stellvertretende

Regierungssprecherin im Range einer Ministerialdirektorin. Fünf Jahre

lang vertrat sie die Haltung der schwarz-roten Regierung. Im Juni 2023

wurde sie dann zur Intendantin des /RBB /gewählt, den sie seit dem 1.

September 2023 leitet. An der Börse gibt es das Sprichwort: „Hin und her

macht Taschen leer.“ Im Journalismus müsste es heißen: „Hin und her

bringt immer mehr.“

Demmers Wahl zur /RBB/-Intendantin sei ein Fehler, kommentiert Georg

Löwisch in der /ZEIT/: „Damit beschädigt der Rundfunkrat die

öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt … Sie arbeitete als Sprachrohr

der Regierung … Und /ARD /und /ZDF /können es sich nicht leisten, auch

nur an irgendeiner Stelle mit den Regierungsapparaten verwechselt zu

werden. Die Unterscheidung zwischen Staatsfunk und

öffentlich-rechtlichem Fernsehen mag beckmesserisch klingen, doch sie

ist existenziell … Von der Wahl geht auch in die Redaktionen von /ARD

/und /ZDF /ein ungutes Signal aus: Legt man sich heute mit dem

Regierungssprecher an, wenn der morgen Senderchef sein kann?

Journalisten und Pressesprecher sind keine Kollegen, sie stehen auf

unterschiedlichen Seiten. Eine Drehtür zwischen Sendern und Staat darf

es nicht geben.“

*Ulla Fiebig: Redakteurin, Pressereferentin, Landessenderdirektorin

*Weniger spektakulär, aber nicht weniger interessant sind die Fälle Ulla

Fiebig und Christiane Wirtz. Fiebig arbeitete 19 Jahre als Redakteurin

für den /SWR/, zuletzt im Hauptstadtstudio der /ARD /mit den

Schwerpunkten Justiz und Verbraucherschutz. Dann wechselte sie 2018 die

Seiten und übernahm das Pressereferat im Bundesfamilienministerium von

Franziska Giffey, SPD. Nach vier Jahren kehrte sie in die

öffentlich-rechtlichen Senderarme zurück – als Landessenderdirektorin

des /SWR /für Rheinland-Pfalz.

Wirtz betrieb das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel besonders erfolgreich: Sie

begann bei der /Süddeutschen Zeitung/, bevor sie PR-Frau wurde – als

stellvertretende Sprecherin im Bundesjustizministerium. Danach kehrte

sie in den Journalismus zurück – zum /Deutschlandfunk/. Hier wurde sie

Leiterin der Innenpolitik. Eine Position, die sie drei Jahre lang

ausübte, ehe sie 2014 erneut die Seiten wechselte und stellvertretende

Sprecherin der Bundesregierung wurde. 2016 ging sie richtig in die

Politik: als verbeamtete Staatssekretärin ins Ministerium für Justiz und

Verbraucherschutz. Ihren Arbeitsvertrag beim Deutschlandfunk kündigte

sie nicht. Wie auch Steffen Seibert seinen Arbeitsvertrag beim /ZDF /nur

ruhen ließ.

/Spiegel Online /empörte sich darüber: »Der öffentlich-rechtliche

Rundfunk steht schon lange im Verdacht, unter der Fuchtel der Politik zu

stehen, seit dem Jahr 2013 wird er zudem mit einer steuerähnlichen

Zwangsabgabe finanziert. Nun stellt sich auch noch heraus, dass er ein

sicherer Hafen ist für Journalisten, die einmal einen Ausflug in die

Politik wagen.

Es gibt schon finanziell keinen Grund für das Rückkehrrecht von Seibert

und Wirtz. Scheidet ein beamteter Staatssekretär nach einem

Regierungswechsel aus, wird er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.

Nach dem Beamtenversorgungsgesetz gut versorgt: In den ersten drei

Monaten erhalten politische Beamte das volle Gehalt weiter, danach

beziehen sie ein ansehnliches ‚Ruhegehalt‘.«

Es ist genau dieses Rückkehrrecht, welches in der Kritik steht. Der

Redakteur wechselt den Arbeitsplatz, sein alter wird ihm aber jahrelang

warmgehalten. Falls es im neuen nicht funktioniert, darf er zum alten

Arbeitgeber zurückkommen. Der Arbeitsvertrag bei /NDR/, /ZDF /oder

/Deutschlandradio /ruht lediglich. In der freien Wirtschaft dürfte das

die absolute Ausnahme sein. So teilt ein Sprecher der Bild mit: „Bei

Axel Springer gibt es grundsätzlich kein Rückkehrrecht.“ Im ÖRR ist das

Rückkehrrecht dagegen die Regel.

Auch der Medienwissenschaftler Thomas Koch von der Universität Mainz

findet den Drehtüreffekt problematisch: „Wenn Personen, die lange in der

Politik oder der Wirtschaft gearbeitet haben, dann wieder unabhängig

berichten sollen, wird die Idee des Journalismus, möglichst unabhängig

und objektiv berichten zu können, sehr erschwert.“

*Anna Engelke: Vom NDR ins Schloss Bellevue und wieder zurück zum NDR

*Benno Viererbl hat, ebenfalls an der Universität Mainz, Journalisten zu

den Motiven für ihren Berufswechsel befragt. Karriereentwicklung ist ein

Grund. „Ich habe das Gefühl, dass Rollenwechsel zunehmen, auch weil die

Beschäftigungsverhältnisse im Journalismus prekärer geworden sind. Da

erscheint PR oft attraktiver und besser vergütet. Je unattraktiver das

Berufsumfeld wird, umso größer wird das Problem für den Journalismus.

Denn der PR-Job kollidiert mit dem Wertesystem eines Journalisten.

Deswegen finde ich die mehrmaligen Wechsel problematisch. Diese

vermeintliche Nähe stößt bei Außenstehenden auf Unverständnis. Vor allem

das Rückkehrrecht sehe ich kritisch. Was gar nicht geht, ist seinen

ehemaligen Chef oder seine Parteifreunde zu interviewen, denn natürlich

bestehen da noch freundschaftliche Kontakte.“

Der jüngste Fall ist der von Anna Engelke. Sie war Sprecherin von

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD, 2017 vom /NDR /gekommen.

Bis 2022 leitete sie die Pressearbeit im Schloss Bellevue, ehe sie ihr

Rückkehrrecht zum /NDR /wahrnahm.

Hier wurde sie Co-Gastgeberin des Podcast „Strategie und Streitkräfte“.

Den durfte sie ein Jahr und neun Monate lang von Berlin aus moderieren.

Was äußerst ungewöhnlich ist, wenn sowohl Sender als auch Podcast in

Hamburg beheimatet sind.

Am 23. Februar 2023 sprach sie einen Kommentar zum Krieg in der Ukraine

und zu den deutschen Waffenlieferungen für /NDR info/. Angekündigt wurde

Anna Engelke als „Verteidigungsexpertin“. Eine erstaunliche Karriere für

eine Frau, die zuvor fünf Jahre lang Sprecherin des Bundespräsidenten

war, der zu politischer Unabhängigkeit und Ausgleich angehalten ist.

Im Juli 2024 übernahm Engelke dann die stellvertretende Leitung des

/ARD/-Hauptstadtstudios und moderiert seitdem auch den /Bericht aus

Berlin/. Die Co-Moderation eines Podcast war nicht der geeignete

Karrieresprung für die Ex-Sprecherin des Bundespräsidenten – die Leitung

des /ARD/-Hauptstadtstudios schon eher.

Man darf annehmen, dass Engelke aus ihrer Sprecherzeit bei Steinmeier

nicht nur seine Handynummer besitzt, sondern auch die von weiteren

Spitzenpolitikern. Zudem darf man vermuten, dass sie zu diesen ein enges

Verhältnis pflegte. Dies wird sie in neuer Funktion nicht von einem Tag

auf den anderen auf Eis legen. Wie wird sie ihren alten Chef ansprechen,

wenn sie ihn im /Bericht aus Berlin/, einem /Brennpunkt /oder einer

anderen /ARD/-Sondersendung interviewen muss? „Du, Walter?“ Und alle die

anderen? „Lieber Olaf? Lieber Wolfgang? Lieber Lars?“ Oder tun sie dann

alle ganz förmlich? Wie unbefangen können solche Interviews ablaufen?

Wie politisch unbelastet können die Themenvorschläge, die Kommentare

oder die Abnahme durch Engelke sein?

„Seitenwechsel wie diese werden in der Debatte um den ÖRR gern als Beleg

für eine zu große Nähe zwischen öffentlich-rechtlichen Journalist:innen

und der Politik angeführt“, kritisiert daraufhin selbst das /NDR/-eigene

Medienmagazin /ZAPP /auf X.

Die Berliner Zeitung schreibt dazu: „An der journalistischen

Unabhängigkeit der leitenden Personen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk

soll bitte kein Zweifel bestehen. Wer’s glaubt, wird selig. Und wer

nicht, zahlt trotzdem Rundfunkbeitrag.“

Und der Medienethiker Christian Schicha sagt: „Ich kann die Kritik auf

jeden Fall nachvollziehen, weil dieses Hin-und-her-Springen zwischen

einem politischen Amt und der journalistischen Tätigkeit sicherlich

denjenigen Vorschub gibt, die sagen: Also wir haben so etwas wie

Staatsmedien, Staatsfernsehen. Die Abgrenzung ist nicht da – eigentlich

sollten die Journalistinnen und Journalisten ja die Mächtigen

kontrollieren und wenn da solche Verbindungen sind, hat das sicherlich

ein Geschmäckle.“

Mit dem Springen vom PR-Job eines Unternehmenssprechers in die Rolle

eines unabhängigen Journalisten, der objektiv berichtet, und zurück

haben einige Redakteure ohnehin keine Bauchschmerzen. Julia Krittian

berichtete aus dem /ARD/-Hauptstadtstudio, bevor sie /MDR/-Sprecherin

und dann Chefredakteurin des /MDR /wurde. Annette Leiterer war

Redaktionsleiterin von /ZAPP /und ist heute Leiterin der Kommunikation

des /NDR/. Dabei sind PR und Journalismus zwei verschiedene

Berufsfelder. Niemand würde auf die Idee kommen, die Juristische

Direktorin oder die Verwaltungschefin zur Chefredakteurin zu küren.

Immer wieder ist der Aufschrei groß, wenn ein aktueller Fall bekannt

wird. Nach einigen Tagen legt sich der aufgewirbelte Staub und alles

bleibt, wie es ist. Der ÖRR schaufelt sich damit Stück für Stück sein

eigenes Grab. Denn der Eindruck der Verflechtung von Politik und Medien

verschärft sich mit jedem Seitenwechsler.

Es liegt nicht in der Macht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, einem

neuen Job eines Mitarbeiters im Wege zu stehen. Aber die gängige Praxis,

Arbeitsverträge ruhen zu lassen, könnte sofort beendet werden.

unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.

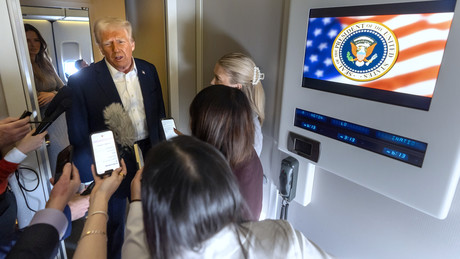

Quelle: AP © Mark Schiefelbei

Quelle: AP © Mark Schiefelbei

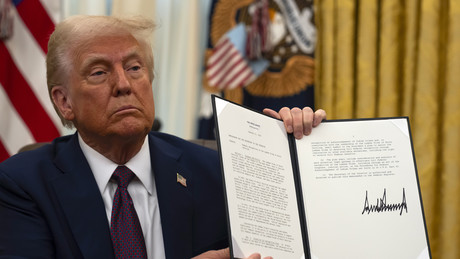

Quelle: www.globallookpress.com © Al Drago - Pool via CNP

Quelle: www.globallookpress.com © Al Drago - Pool via CNP

Quelle: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld (Screenshot)

Quelle: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld (Screenshot)

Quelle: AP © Alex Brandon

Quelle: AP © Alex Brandon