makronom.de, 20. März 2024, Deutschland USA, JAN PRI

Amerika ist groß, reich und modern, jedenfalls im Verhältnis zu Deutschland, so die weit verbreitete Wahrnehmung. Doch der Mehrheit der Menschen geht es in den USA laut einer neuen Vergleichsstudie wesentlich schlechter. Ein Beitrag von Jan Priewe.

„Amerika“ ist ein Mythos, dessen Wurzeln in der Nachkriegszeit liegen und der sich bis heute bei vielen gehalten hat, nicht zuletzt, weil die Faktenlage wenig bekannt ist. Amerika ist groß, reich und modern, jedenfalls im Verhältnis zu Deutschland, so eine weit verbreitete Wahrnehmung.

Dieser Mythos wird immer wieder auch von Ökonomen durch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf unterfüttert. Das lag 2022 ganze 57% über dem deutschen Wert, bereinigt um ein höheres Preisniveau in den USA mittels eines an Kaufkraftparitäten orientierten Wechselkurses (KKP) noch um 21%. Das sieht nach einem eindeutigen Wohlstandsgefälle aus, wenn man das BIP als Wohlstandsindikator ansieht – und damit missbraucht.

Methodik und Ergebnis

In einer neuen Studie habe ich die Lebensverhältnisse in den USA und in Deutschland verglichen. Dafür wurden über 80 Indikatoren verwendet, die über 15 Dimensionen eine detailliertere – und aussagekräftigere – Auskunft geben als es oberflächige und irreführende Indikatoren wie das BIP pro Kopf können. Sie orientiert sich ausschließlich an objektivierbaren und vergleichbaren Fakten, nicht an subjektiven Wahrnehmungen und Bewertungen der Menschen oder des Autors. Umfragen, die nach Glücksgefühlen oder Stimmungen fragen, werden ausgeklammert. Sie würden das Erkennen der Fakten durch Bauchgefühle behindern. Wenn die Stimmung der Menschen besser oder schlechter als die Lage ist, würde die Diskrepanz nicht diagnostiziert werden können. Es ist die erste Studie, die einen solch systematischen Vergleich der Arbeits- und Lebensbedingungen zwischen Deutschland und den USA anstellt.

Die für die Studie verwendete Methodik fragt, wessen Lebenslage analysiert werden soll. Dabei orientiert sie sich nicht am „Durchschnittseinwohner“, sondern an der Mehrheit der Einwohner, die die untere Hälfte der Einkommenshierarchie einschließt. Salopp gesagt: Sie fragt nach der Lebenslage von Otto Normalo und Maria Normala. Statistisch gesprochen werden, soweit Daten vorliegen, Medianwerte statt Durchschnittswerte verwendet. Der Median ist der Zentralwert, der mittlere Wert in einer Einkommenshierachie – die Hälfte der Einwohner liegt darunter, die andere Hälfte darüber. Derjenige, der fast nichts verdient, zählt folglich genauso viel wie diejenige, die ganz oben steht. In einer sehr ungleichen Gesellschaft klafft eine große Lücke zwischen dem Durchschnitt und dem Median. So liegt das Durchschnittsvermögen eines Haushalts in den USA – in Kaufkraftparitäten berechnet – bei gut einer Million Dollar, in Deutschland bei 434.000 Dollar. Aber der Medianwert ist in Deutschland mit 146.000 Dollar leicht höher als in den USA mit 141.000 Dollar. Allerdings gibt es für viele Indikatoren keine Medianwerte, und häufig sind sie auch nicht sinnvoll oder nicht berechenbar, wie etwa bei der Luftverschmutzung, sodass Durchschnittswerte verwendet werden müssen.

Die Studie schaut auf ein mehr oder minder normales Stichjahr, so dicht wie möglich am aktuellen Rand. Ich habe 2022 gewählt, weil die COVID 19-Pandemie nahezu passé war und keine Rezession beiderseits des Atlantiks existierte. Viele Zahlen ändern sich zwar von Jahr zu Jahr, aber nicht so stark in Kaufkraftparitäten gerechnet und relativ zum Vergleichsland, und die institutionellen Fundamentalfaktoren des jeweiligen Landes ändern sich in der Regel nur sehr langsam.

Der Vergleich zwischen den USA und Deutschland ist auch deshalb interessant, weil beide Länder zwei unterschiedliche Spielarten des Kapitalismus repräsentieren, die seit jeher miteinander konkurrieren. Die USA kann man als „liberal capitalism“ ansehen mit einem rudimentären Sozialstaat, Deutschland als typischen kontinentalen Sozialstaat, im Gegensatz zum skandinavischen Wohlfahrtsstaat oder zu osteuropäischen aufholenden Ländern. Der Staat spielt jeweils eine andere Rolle, ebenso die Marktkräfte auf den Arbeits-, Güter- und Finanzmärkten. Dabei kann Deutschland gewissenmaßen als „Mittelwert“ der westeuropäischen EU-Staaten angesehen werden, zwischen Skandinavien und Südeuropa gelegen, in geografischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Allerdings ist das Gewicht der viel kleineren nordischen Länder viel geringer als das von Südeuropa. Mit dieser Einschränkung sagt der Vergleich von Deutschland und den USA auch etwas über den Vergleich von Europa und den USA aus.

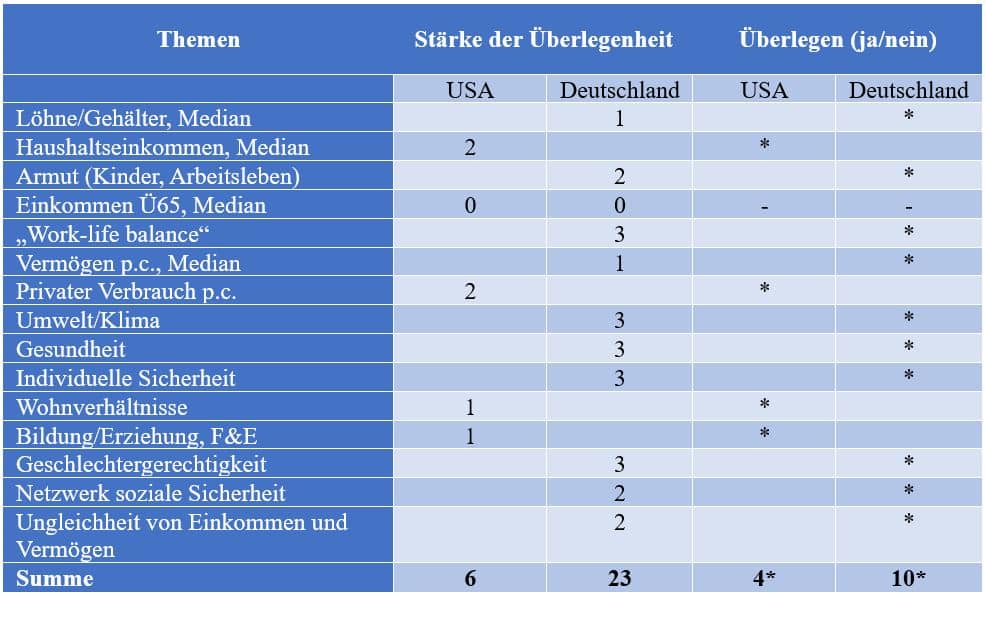

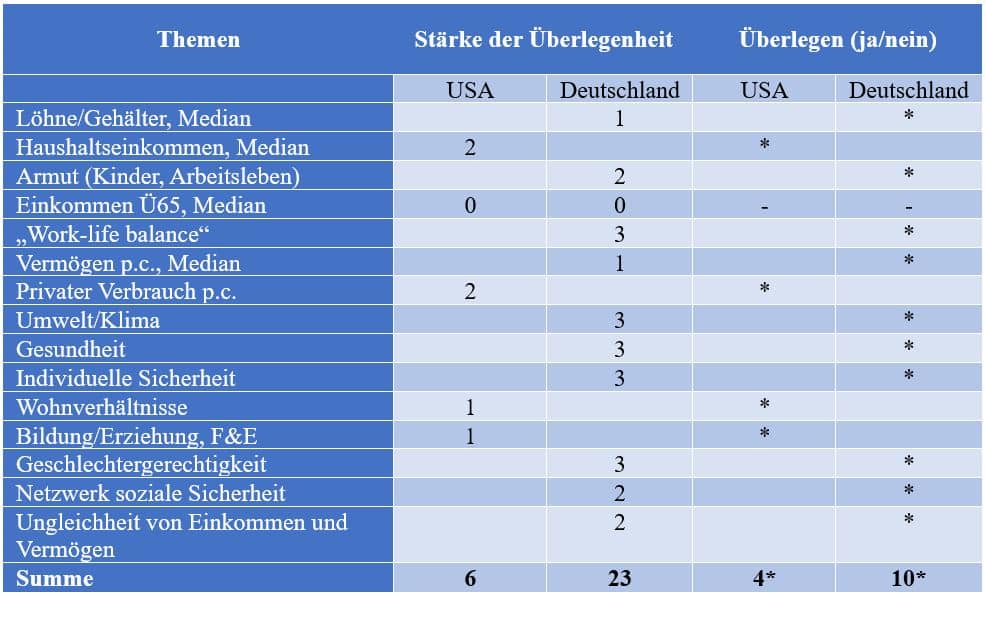

Zur Methodik der Studie gehört es, die erwähnten 15 Dimensionen (oder Themenfelder) zunächst nur ordinal zu vergleichen: Schneidet hier Deutschland besser oder schlechter ab als die USA? Es sind also maximal 15 Sternchen zu vergeben (bei „in etwa gleich“ wird kein Stern vergeben). Im zweiten Schritt der Bewertung wird das Ausmaß der Überlegenheit mit sehr stark, stark oder schwach durch drei, zwei oder einen Punkt(e) bewertet, und zwar anhand der erwähnten 80 Indikatoren (von einer Ausnahme abgesehen rund sechs je Themenfeld).

Die Indikatoren wurden so gewählt, dass die Werte vergleichbar sind, häufig durch Verwendung internationaler Rankings bzw. internationaler Statistiken mit einheitlichen Definitionen. Die Themenfelder werden nicht gewichtet, denn sie hängen miteinander zusammen wie die Organe des menschlichen Körpers. Die Methodik soll eventuelle Voreingenommenheit, also ein „bias“ des Untersuchenden, soweit wie möglich ausschließen. Eine Aggregation zu einem eindimensionalen Indikator wie Wohlfahrt, Glück, Lebenszufriedenheit oder Lebensqualität analog zum eindimensionalen BIP wird vermieden. Sicherlich spielt die Wahl der Themenfelder und der Indikatoren eine Rolle, aber bei so vielen Indikatoren eine sehr geringe. Viel gewichtiger ist die Präferenz für Medianwerte und der Ausschluss subjektiver Umfragewerte. Die gewählte Methode ist extrem einfach, sehr transparent und wenig anfällig für wertende „biases“ oder die Wahl des Stichjahres.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Deutschland ist in 10 der 15 Themenfelder überlegen, die USA in vier; in einem besteht ein Patt. Bei der Bewertung der Stärke der jeweiligen Überlegenheit schneidet Deutschland mit 23 zu 6 äußerst gut ab. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind hierzulande für die Mehrheit der Bevölkerung weitaus besser. Umgekehrt gilt: den Wohlhabenden der Oberschicht und der Superreichen geht es in den USA in vieler Hinsicht weitaus besser, wenn man einkommensabhängige Indikatoren fokussiert.

Strukturdaten für Deutschland und die USA

Bevor wir die Ergebnisse der Untersuchung betrachten, sollen einige wichtige fundamentale Indikatoren der beiden Volkswirtschaften hervorgehoben werden.

Die faktisch geleistete jährliche Arbeitszeit pro Beschäftigtem ist in den USA 35% länger als in Deutschland – in anderen Worten, Deutschland hat 26% mehr Freizeit je Beschäftigten. Dabei ist die in Deutschland viel ausgeprägtere Teilzeit ebenso einbezogen wie tarifliche Wochenarbeitszeiten und Fehltage bei Krankheit, die hierzulande höher sind, nicht zuletzt wegen Lohnfortzahlungen, die in den USA nur sehr selektiv existieren. Deutschland gehört ähnlich wie die Niederlande zu den Ländern mit den kürzesten Jahresarbeitszeiten und der besten Arbeit-Freizeit-Balance aus Arbeitnehmersicht. Allein dieser Faktor wiegt das um 21% höhere BIP je Einwohner mehr als auf, denn Zeitwohlstand senkt das BIP je Einwohner.

Die USA verbuchten zwar ein deutlich höheres Trendwachstum beim BIP im Zeitraum 2000-2022 (1,9 vs. 1,1% pro Jahr), aber das Wachstum des BIP je Einwohner war in diesem Zeitraum nur minimal höher (1,2 zu 1,0%). Der Niveauunterschied im BIP je Einwohner ist seit langer Zeit – bei starken konjunkturellen Schwankungen – relativ stabil. Deutschland holt nicht auf, fällt aber auch nicht zurück. Das höhere US-Bevölkerungswachstum kommt vor allem durch die höhere Geburtenrate (im Verhältnis zur Sterberate) zustande, während in Deutschland das natürliche Bevölkerungswachstum leicht negativ war. Die Nettozuwanderung ist in den USA nur leicht höher. Insgesamt ist das Durchschnittsalter der US-Bevölkerung nahezu zehn Jahre jünger – Deutschland ist beim aging weiter fortgeschritten. Das macht sich auch in der deutlich geringeren durchschnittlichen Haushaltsgröße (2,1 zu 2,5 in den USA) bemerkbar, zudem im viel höheren Anteil von Ein-Personen-Haushalten in Deutschland, die die Lebenshaltungskosten pro Kopf und pro Haushalt erhöhen.

Im Trend ist die Arbeitslosigkeit in den USA seit 2000 (nach ILO-Kriterien gemessen) leicht niedriger als in Deutschland, während hierzulande die Inflationsrate etwas geringer war. Beide Länder entwickeln sich in dieser Hinsicht ähnlich.

Dies gilt auch für die Einkommensverteilung des verfügbaren Haushaltseinkommens vor Steuern, gemessen mit dem Gini-Koeffizienten, ein grober Indikator der Ungleichverteilung (1 = maximale Ungleichheit, 0 = Gleichverteilung). Während es hier mit 0,52 zu 0,51 nahezu pari steht, differieren die Gini-Koeffizienten nach Steuern (inklusive Transfers) erheblich: 0,375 zu 0,296 (2021 USA, 2019 DE). Auch die Steuerquote und die Sozialversicherungsleistungen sind im Verhältnis zum BIP hierzulande deutlich höher. Ein anderes grobes Maß der Einkommensverteilung, das Verhältnis der verfügbaren Haushaltseinkommen der oberen 20% zu den untersten 20% der Haushalte, weist deutliche Unterschiede auf: 8,4 in den USA zu 4,6 in Deutschland – die Einkommenspyramide ist in den USA wesentlich steiler.

Schließlich zeigt der Vergleich der Verteidigungsausgaben ein Gefälle von 3,49 zu 1,39% (im Verhältnis zum BIP, 2022). Beide Länder haben eine ähnliche Friedensdividende seit 1990 realisiert (der Anteil der Verteidigungsausgaben sank um 45% in Deutschland und um 40% in den USA). Deutschland hatte und hat immer noch weit geringere Verteidigungslasten zu tragen.

Der (relativ zum BIP) wesentlich größere deutsche Staat zeigt sich auch an der Summe der Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben: 32,9%in den USA, 39,2% in Deutschland. Dabei ist wichtig anzumerken, dass die Abgabenlast in Deutschland zwar höher ist, sie aber direkt oder indirekt an Haushalte und Unternehmen rückverteilt wird.

Die Ergebnisse

Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Studie nach den 15 Themenfeldern zusammen. Deutschland ist in zehn Themenfeldern besser, die USA in vier. Wird die Stärke der Überlegenheit mit Punkten bewertet (linke Spalten), ist Deutschland mit 23 zu 6 Punkten den USA weit überlegen.

In den rechten Spalten sieht man, dass die USA nur in den vier Themenfeldern Haushaltseinkommen, privater Konsum, Wohnverhältnisse und Bildung/Erziehung/F&E überlegen sind, während es bei den Einkommen der Älteren ein Patt gibt. Zwar sind die Einkommen im Durchschnitt und auch im Medianwert deutlich höher als in Deutschland, aber zugleich ist auch die Armut der Älteren in den USA deutlich ausgeprägter.

Am stärksten ist die US-Überlegenheit beim Konsum, weil hier die höheren Einkommen infolge der längeren Arbeitszeiten durchschlagen, also durch weniger Freizeit ermöglicht werden; aber auch der höhere Anteil der Bevölkerung, der noch erwerbstätig ist, spielt eine Rolle. Ein großer Teil des Konsums erfolgt durch die reichen und superreichen Schichten (Medianwerte stehen nicht zur Verfügung). Der Vorsprung der USA wird dadurch etwas dezimiert, dass in Deutschland viele Dienstleistungen als öffentliche Güter kostenlos oder subventioniert angeboten werden, wie etwa Kitas, Hochschulen, öffentlicher Nahverkehr, mautfreie Straßen etc.. Aber auch wenn man dies einrechnet, bleibt der Vorsprung der USA hier groß.

Bei Bildung/Erziehung/F&E schneiden die USA deshalb etwas besser ab, weil mehr Geld (in % des BIP) für die tertiäre Bildung ausgegeben wird, einschließlich der Studiengebühren. Die Angaben stützen sich auf OECD-Zahlen, die den sekundären Ausbildungssektor vernachlässigen, dem auch die deutsche Berufsausbildung zugerechnet wird. Bei den F&E-Ausgaben (in % des BIP) ist der US-Vorsprung gering. Bei den Wohnverhältnisse ist die durchschnittliche Wohnungsgröße je Einwohner in den USA größer. Allerdings wird die Qualität der Wohnungen, insbesondere die vergleichsweise schlechtere energetische Isolierung, mangels Zahlen nicht berücksichtigt.

Deutschland hat indessen sehr starke Überlegenheit (mit drei Punkten bewertet) in fünf Bereichen: die Work-Life-Balance ist infolge der viel größeren arbeitsfreien Jahresarbeitszeit besser; bei Umweltindikatoren wie dem ökologischen Fußabdruck und den Treibhausgasen je Einwohner ist Deutschland teilweise doppelt so stark wie die USA. Besonders krass ist der Unterschied bei der Gesundheit: Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in Deutschland fünf Jahre höher – sie kommt überwiegend durch die frühe Sterblichkeit derjenigen US-Amerikaner zustande, die keine College-Bildung haben und auf schlechten Arbeitsplätzen landen, wie der US-Nobelpreisträger Angus Deaton in diversen Veröffentlichungen nachgewiesen hat. Die Gesundheitsdienstleistungen sind in den USA extrem teuer, auch als Anteil am BIP. Nahezu alle Indikatoren wie Ärzte, Krankenschwestern, Krankenhausbetten etc. je 100.000 Einwohner fallen weit hinter Deutschland zurück, ganz zu schweigen von der COVID-19-Sterbebilanz.

Besonders krass ist die Schwäche der USA bei individueller Sicherheit. Bei der Mordrate liegen die USA auf Platz 155 der Weltrangliste, Deutschland steht auf Platz 43. Dies dürfte nicht zuletzt mit der Waffengesetzgebung und der Drogenkriminalität zusammenhängen. Erstaunlich ist auch, dass nach diversen OECD-Statistiken Frauendiskriminierung, Gewalt gegen Frauen und andere Gender-Indikatoren den USA ein weitaus schlechteres Zeugnis als Deutschland ausstellen.

Deutschland ist selbst bei den Löhnen/Gehältern im Vorteil, wenn man diese auf Stundenbasis und als Median berechnet. Überraschend ist, dass auch das Median-Vermögen der Haushalte in Deutschland leicht höher ist und zur sozialen Sicherheit beitragen kann.

Die Armutsraten in den USA sind für fast alle Kategorien – insbesondere bei Kindern, „working poor“ und Älteren – deutlich höher als in Deutschland. Das sozialpolitische Netz ist in Deutschland viel größer und dichter als in den USA, selbst bei elementaren Rechten wie Lohnfortzahlung bei Krankheit, gesetzlichen Urlaubsansprüchen, beim landesweiten Mindestlohn, bei der Arbeitslosenversicherung und dem Bürgergeld; weder gibt es in den USA eine Pflegeversicherung noch eine vollständige Pflicht zur Krankenversicherung, ganz zu schweigen vom Elternurlaub. Aus US-Perspektive muss Deutschland als „überbordender Sozialstaat“ erscheinen, obwohl das deutsche System deutlich hinter den skandinavischen Ländern zurückbleibt und mit anderen europäischen Ländern vergleichbar ist.

Wie lassen sich die Unterschiede erklären?

Man könnte auf den ersten Blick meinen, die Unterschiede zwischen den Ländern hätten zu einem erheblichen Teil mit der Präferenz der USA für Geldeinkommen und Konsum statt Freizeit zu tun, während Deutschland einen Sonderweg gehe. Aber selbst wenn man diesen Vorteil durch Freizeit negieren würde, bleibt die Überlegenheit Deutschlands in weiten Teilen erhalten.

Ferner kann man sich fragen, ob die erstaunliche Stärke Deutschlands durch die Verwendung von Median- statt Durchschnittswerten zustande kommt. Grob geschätzt würden die USA sechs Punkte mehr und Deutschland entsprechend weniger erhalten, sodass der Score statt bei 23 zu sechs etwa bei 17 zu 12 für Deutschland läge. Nur wenn man sowohl Freizeit als auch Medianwerte sowie die Einkommensverteilung vollkommen vernachlässigen würde, könnten sich die Indikatoren für beide Länder annähern. Umgekehrt gilt aber auch: Hätte man Medianwerte für Konsum, Gesundheit, Bildung, Sicherheit und Wohnverhältnisse, wäre die Überlegenheit des deutschen Sozialstaates noch viel extremer.

Wir schließen uns Angus Deaton an: Die Einkommens- und Vermögensverteilung, die sich in den USA herausgebildet hat, ist der entscheidende Grund für die schlechten Lebensverhältnisse großer Teile der US-Bevölkerung. Deaton geht noch einen Schritt weiter: Die sich abzeichnende tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft habe viel mit der monetären und nicht-monetären Ungleichheit zu tun, die die entscheidende Triebkraft für den politischen Populismus ist. Den US-Ökonomen wirft er vor, viel zu lange nicht genau hingesehen zu haben, weil sie auf das BIP und die neoklassischen Lehrsätze fixiert sind.

Dazu muss man sagen: Das gute Abschneiden Deutschlands ist zu einem Teil dem schlechten der USA geschuldet. Wir wissen, dass der deutsche Sozialstaat an vielen Stelle brüchig geworden ist. Globalisierung, demografischer Übergang und ökologische Transformation sind die großen Herausforderungen unserer Zeit, von den geopolitischen Spannungen ganz zu schweigen. Selbstzufriedenheit angesichts des Vergleichs ist nicht angebracht. Gleichwohl kann man schlussfolgern, dass der sozialstaatliche Kapitalismus der definitiv bessere Kapitalismus für die Mehrheit der Bevölkerung ist.

Zum Autor:

Jan Priewe war bis 2014 Professor für Volkswirtschaftslehre an der HTW Berlin.

Hinweis:

Die Studie, auf der dieser Beitrag basiert, finden Sie hier.

Info: https://makronom.de/der-mythos-vom-ueberlegenen-us-amerikanischen-modell-46313?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=der-mythos-vom-ueberlegenen-us-amerikanischen-modell

unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.-